日本の特撮テレビドラマシリーズの「スーパー戦隊」は、数名のチーム(基本5名)が色分けされたマスクとスーツに身を包み、悪と戦うのがお約束となっている。

海外にもこの概念は輸出されており、アメリカでもパワーレンジャーなるものが登場し、人気を博している。海外サイトにて、その起源ともいうべき日本のスーパー戦隊に関する手引きともいえる解説が掲載されていたので見ていくことにしよう。

1. スーパー戦隊とは?

1975年に放映された『秘密戦隊ゴレンジャー』を第1作とするスーパー戦隊シリーズは、日本で放送されているアクションドラマシリーズである。”特撮”という特殊効果を多用した撮影手法を特徴としている。これはスーパー戦隊シリーズの他にも、仮面ライダーシリーズやゴジラなどの怪獣映画に採用されているものだ。

シリーズを手掛けるのは東映とバンダイである。メインの視聴者は子供であるため、彼らが観やすい日曜の朝に放送される。1シリーズは1年で終了し、その後はキャストやヒーローなどを入れ替えた新シリーズがすぐに始まる。現時点での最新作は、記念すべき40作品目にあたる『動物戦隊ジュウオウジャー』である。

基本設定はシンプルだ。若い男女でチームを構成し、悪の手から世界を守るために戦う。その切り札として、彼らは戦闘スーツ姿に変身する能力があり、超人的な力や兵器を駆使することができる。

2. 戦隊とマーベルとの関連性

最初の2作品である『ゴレンジャー』と『ジャッカー電撃隊』が放送された当時、”スーパー戦隊”という名称はまだ存在しておらず、ただ”戦隊”シリーズと言われていた。しかし、70年代末になされた東映とマーベル・コミックスとの提携が後々まで続く大きな影響を与えることになる。

1978年、東映はスタン・リーと提携し、特撮の『スパイダーマン』を制作することになった。リーの狙いは、これによってアメリカにおける戦隊シリーズの放送権を取得することであった。このスパイダーマンは1年しか続かなかったが、そこに登場した巨大ロボット”レオパルドン”が、後の戦隊シリーズを大きく変えたのだ。

それ以降のシリーズでは、変身コスチュームの他に、スパイダーマンがそうしたように巨大モンスターに巨大ロボットで対抗するというパターンがお約束になった。このパターンが導入された1979年の『バトルフィーバーJ』で、現代のスーパー戦隊シリーズの基本形が生まれたと言えるだろう。

東映とマーベルとの提携は長く続かなかった。『バトルフィーバーJ』の制作にはマーベルも携わっており、『キャプテン・アメリカ』の影響を受けている。しかし、マーベルは『太陽戦隊サンバルカン』をアメリカで放送することができず、やがて提携も解消された。それでも以降の作品に与えた『スパイダーマン』の影響が消えることはなかった。『ゴレンジャー』と『ジャッカー電撃隊』は厳密にはスーパー戦隊ではなく、戦隊シリーズなのだが、東映は2作品ともスーパー戦隊として扱っている。

3. スーパー戦隊シリーズの核となる要素

スーパー戦隊シリーズにはお約束が存在する。すなわち、毎週新しいモンスターが登場し、ヒーローが立ち向うのだ。『バトルフィーバーJ』以降は、地上戦の後にモンスターが巨大化し、チームが巨大ロボットに乗り込んでこれを撃退するというパターンも加わった。

こうした戦闘の合間には、エピソード毎のテーマが描かれたり、あるいは個々の登場キャラクターにスポットが当てられたりする。テーマは、ヒーローとはこうあるべしといった内容から、チームワークや友情の力といったお決まりのものであるが、スーパー戦隊シリーズには大切な要素である。なんといっても主な視聴者は子供なのだから。

以下はシリーズに欠かすことができない3つのお約束だ。

このシーンで、通常の人物がスーパーヒーローの姿に変身する。これはリストバンドやベルトのバックル、また最近では携帯電話状の装置など、特定の機器を使用して行われる。CGの発達によって、その演出はますます精巧なものになっているが、基本的には各エピソードとも同じものを使い回している。また変身では、各メンバーが自分の名前を叫ぶため、子供たちはすぐに覚えることができる。

2) ロボット

『バトルフィーバーJ』以降お約束となった巨大ロボットも欠かすことができない。各エピソードのクライマックスに登場し、チームは一丸となってこれを操縦し、巨大モンスターとの熾烈なバトルを繰り広げる。ロボットは単なるロボット以上の機能を備えていることが多い。複数のロボットに分解することができ(通常は各メンバーが操縦)、これが合体することで1体の巨大ロボットになる。そうしたシーンはCGと着ぐるみを着たスタント俳優によって撮影されている。

各メンバーと同じく、ロボットも専用の兵器を使用し、ドラマの設定に応じた特殊な攻撃を繰り出すことができる。たまに笑えるロボットもあるが、それはスーパー戦隊シリーズが全体的に明るいトーンで描かれていることにも起因する。

3) テーマ

スーパー戦隊の各シリーズには、ヒーローのテーマが存在する。赤、青、黄、緑、ピンク、黒、白といった具合に色分けされ、さらに共通のモチーフがある。例えば、『海賊戦隊ゴーカイジャー』なら海賊、『忍者戦隊カクレンジャー』なら忍者、『恐竜戦隊ジュウレンジャー』なら恐竜である。

こうしたテーマやモチーフは、ヒーローのコスチュームから戦闘で使う兵器、さらには巨大ロボットのデザインまでを貫いている。また見た目だけでなく、ストーリーやドラマのトーンにまで反映されている。

4. スーパー戦隊とパワーレンジャー

スーパー戦隊はアメリカにおいて、90年代初頭からサバン・エンターテイメント、そしてごくわずかな期間ながらディズニーがローカライズを担当していた。その初シリーズは『マイティ・モーフィン・パワーレンジャー』である。

サバンは『恐竜戦隊ジュウレンジャー』で使用されたアクションシーンを用いながらも、ストーリーやキャラクターは大幅に変更している。ヒーロー姿でない場面は撮影し直し、アクションシーンにも俳優による吹き替えが当てられている。

パワーレンジャーシリーズはスーパー戦隊シリーズの様式を踏襲しながらも、オリジナルとはかなり異なっている。その違いは、例えば、ジュウレンジャーは数千年前の過去から現在にやってきた人間であるが、パワーレンジャーではアメリカの高校生だ。またオリジナルでは男性だったボーイだが、パワーレンジャーでは女性のトリニーに変わっている。

サバンの予想に反して初代『パワーレンジャー』はヒットし、シーズンを延長するためにさらに多くのアクションシーンの権利が取得された。

その後もパワーレンジャーシリーズは制作されているが、すべてのオリジナルシリーズがローカライズされているわけではない。

5. 欧米で日本のスーパー戦隊シリーズを観る方法

ここ数年、欧米諸国でもスーパー戦隊を観たいという声が高まってきているが、サバンが著作権を厳しく管理しているために、アメリカで合法的に楽しむことはほぼ不可能だ。従って、オンラインに投稿された日本版を観るか、日本版のDVDを購入し、リッピングしてからファンが作った字幕を付けて観るしかない。

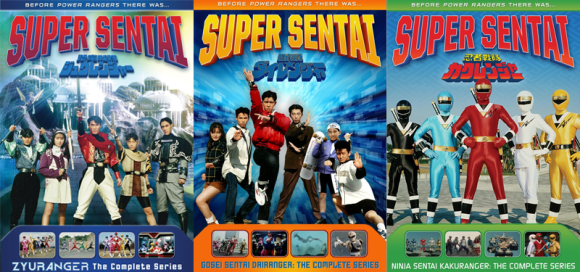

だが、そうした状況も徐々に変化しつつある。昨年、シャウトファクトリーが『マイティ・モーフィン・パワーレンジャー』の元になった『恐竜戦隊ジュウレンジャー』ならびに『五星戦隊ダイレンジャー』と『忍者戦隊カクレンジャー』のライセンスを取得したと発表した。これによってアメリカで初めてスーパー戦隊シリーズを合法的に観れるようになる。そして、おそらく今後は他のシリーズも観れるようになるだろう。

確かにこれまでもパワーレンジャーシリーズを観ることはできた。しかし、それはオリジナルの断片でしかない。さらに重要なことに、アクションシーンなどはオリジナルの文脈から切り離され、西洋的な感覚に合わせて大幅に修正されている。また真面目なトーンからふざけたトーンまで、ローカライズの過程で反映されなかった要素もある。

異なる文化圏におけるスーパーヒーロー像を楽しむのは素晴らしい経験となる。私たちが観て育ったものとは全く異なるユニークなヒーローが存在するのだ。西洋のヒーローと同じく、日本のスーパーヒーローも奇妙かつ素晴らしい連中だ。

via:The io9 Guide to Super Sentai

私もアメリカ滞在中、初めてパワーレンジャーを見た時、日本だと基本女性隊員は1人でピンク担当が通常だが、アメリカだと女性隊員が2人で黄色とピンクだったことにまずびっくりしたわけだが、他にもCGの使い方とかいろ色違ってて面白いので、見比べるのもいいかもしれないね。

▼あわせて読みたい 外国人が考察した「日本のアニメ、16のあるある」

外国人が考察した「日本のアニメ、16のあるある」 外国人が選んだ、日本10のアニメ内クスッとくるシーン

外国人が選んだ、日本10のアニメ内クスッとくるシーン 外国人が選んだ、最強の日本アニメヒーローベスト15

外国人が選んだ、最強の日本アニメヒーローベスト15 海外サイトがチョイスした「人生を変えるほどの影響力を持つ日本のアニメ10作品」とその解説

海外サイトがチョイスした「人生を変えるほどの影響力を持つ日本のアニメ10作品」とその解説 海外サイト選出、日本の偉大なるアニメ監督トップ10

海外サイト選出、日本の偉大なるアニメ監督トップ10

↑↑↑↑↑↑↑↑ 人気ブログランキングへクリックをお願いします